学部?大学院

ACADEMICS

航空システム工学科

未来の航空機を実現する先端技術の世界

大空を自在に飛翔し、人や物を運ぶ航空機は、最先端テクノロジーの集合体です。空を飛ぶための技術と知見は実にさまざま。時代の変化に伴い課題が尽きることなく生まれる一方で、その解決による技術の進化も歩みを止めることがありません。金沢工業大学航空システム工学科では、現代および次代の航空機に必要とされる新技術の研究開発に取り組んでいます。

航空機を思いのままに操る

<飛行制御システム研究>

空気の力を御すことで航空機を思いのままに操ることができるようになりました。さらにはコンピュータを含む飛行制御技術の進歩で、異形の航空機、あるいは不思議な運動が可能な航空機を造り出しました。

また、さらなる技術革新によって、パイロットの操縦を介さない自律型の小型?軽量な航空機が新たに誕生しています。ドローンと呼ばれる無人航空機は物資輸送などに活用されはじめました。

これらは回転翼の技術が発展したものです。また、回転翼の代表格であるヘリコプタも進化を続けています。今までロータだけで飛行していたヘリコプタは、高速飛行に備えて主翼を持とうとしています。これもまた、従来のロータと主翼の両方を制御するために飛行制御技術が必要となります。

自律型航空機が現実となった今も、多数の乗客を乗せた旅客機は、やはりパイロットが操るもの。パイロットが航空機を操るのには、良好な人間―機械系のインタフェースを持つ必要があります。現在、シミュレーション技術の発達によりシミュレータを用いて事前にチューニングすることができるようになり、飛行試験は確認のみ、という風に技術が進歩しています。金沢工業大学では、これらを体験できるように、本格的なシミュレータを所有しています。

軽量化のかなめ

<複合材構造研究>

木と布と少しの金属で空を飛ぶ機械を造り出した人間は、さらに軽くて丈夫な金属を造り出すことで、より丈夫で軽い航空機を手に入れることができました。あの有名なゼロ戦は、日本人が造り出した超々ジュラルミンを採用することで名声を得ることができたといっても過言ではありません。

CFRPが切り開く可能性

金属材料よりも優れた性能を有する夢の素材「CFRP(炭素繊維複合材)」も最新航空機に採用されつつあります。CFRPを用いた次世代航空機構造部材として金沢工業大学では発泡コアサンドイッチパネルに注目して研究を進めています。これは発泡プラスチックをCFRPの薄いシートではさんだ構造部材であり、これを用いることで構造の一体化がより拡大できるため、重量や部品数の大幅な削減やコスト低減につながることが期待されています。もちろん、サンドイッチパネル特有の弱点もあり、その弱点を克服して、軽くて強い性質を最大限に引き出すため、サンドイッチパネルが「どのように壊れるのか?」を詳しく調べ、壊れるのを防ぐ研究を行っています。

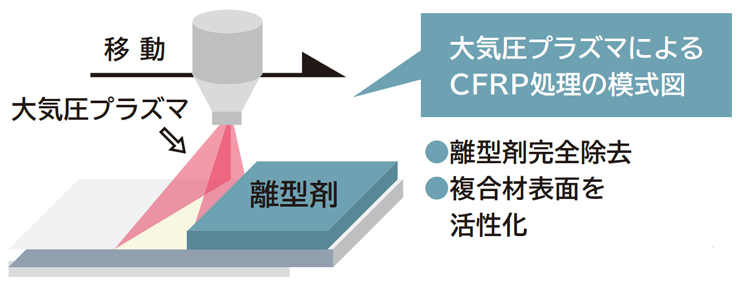

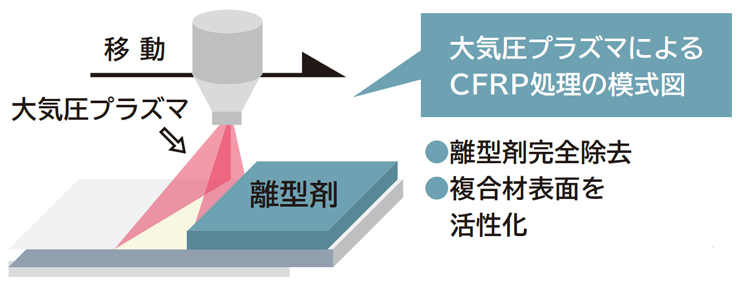

表面処理による機能向上

金属材料そのものの改良が限界に達している現在、表面処理による機能向上が航空機の性能や信頼性の向上に必須の技術になっています。各種材料の表面を改質すれば、航空機アルミ部品の耐食性は100倍に、疲労寿命は10倍に、窓の電磁波シールド性は1000倍に、CFRP(炭素繊維強化複合材料)に代表される複合材料の接着性は10倍に向上します。金沢工業大学の研究室ではさまざまな手法を駆使し、様々な材料の大幅な特性向上に取り組んでいます。

かたちがいのち

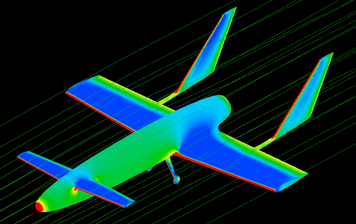

<空気力学研究>

空気の力を味方につけることで、人間は空を飛ぶ機械を造り出すことができました。航空機は空気の力によって空に浮かび上がります。その力は数百トンもあるような航空機を持ち上げることさえも可能です。

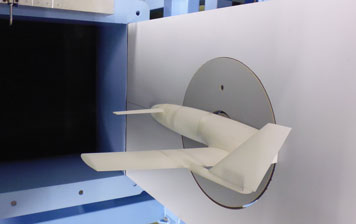

空気の流れを操って効率良く飛行するためには、どんな航空機の形状が最適でしょうか? このような、航空機の形と空気の流れの関係を解き明かすのが空気力学の研究です。人工的な風の中で模型周りの流れの観察や力の計測を行う「風洞試験」や、コンピュータ上で空気の流れを再現する「CFD(数値流体力学)解析」、さらには実際に飛行させてデータを取得する「飛行試験」などを駆使して研究を進めます。

また、航空機は地球のみならず、火星などの大気を有する惑星でも飛行できます。本学では、空気力学の技術を最新の惑星探査に活かす研究も行っています。

航空機?ロケットの推進パワー

<エンジン研究>

鳥や昆虫たちは、羽ばたくことで推進力を得て空を舞います。これに対して、人間は羽ばたきの代わりに、苦心して「エンジン」という推進パワーの源を手に入れました。そして、このエンジンは、わずか数十年の間にとてつもないパワーを生み出せるようになり、鳥や昆虫たちが何億年もの進化でも得られなかった圧倒的な速さを人間にもたらすことで、地球上の距離を一気に縮めました。

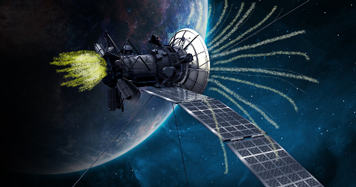

宇宙の話

さらに人間は、空気の存在しない宇宙空間をも手に届くものに変えようと考えました。地球を離れ宇宙の遥か遠くまで移動する、そのために必要な莫大なパワーが得られるエンジンを手に入れることで、人類の到達?生存圏を拡大する宇宙大航海時代を迎えようとしています。このためには、空気がうすい大気中での極超音速移動を可能とするスクラムジェットエンジン、地球引力圏からの脱出を可能とするロケットエンジン、宇宙空間で効率良く推進力を発生するプラズマエンジンといった宇宙用エンジンの性能を極限まで追求する必要があります。このため、流体現象を主とした可視化?現象メカニズム解明により、最高性能の手がかりを得ることを目的とした研究に取り組んでいます。

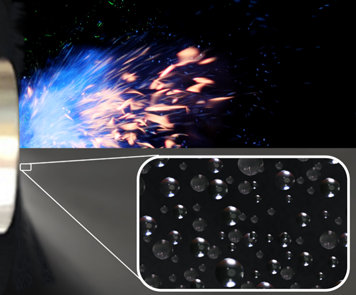

環境負荷低減に向けた技術の話

一方で、強大なパワーの獲得には、大量の燃料消費、大きな騒音、大量の排気ガス発生という代償を払わなければなりません。カーボンフリーを目指し、効率が良く環境負荷の低いエンジンの開発は、これからの航空機開発には欠かせないものです。その実現のために、「微粒化」を始めとするエンジンの中で生じるミクロな現象が環境や性能に与える影響やその最適化について着目し、未来につづく新しいエネルギー変換技術への足掛かりとする研究にも取り組んでいます。

どんなエンジンも燃料の一滴、プラズマの一閃から全てが始まります。「千里の路も一歩から。万里の航路(そら)も、億里の宇宙(ほし)へもこの一滴、この一閃から」。

学科紹介リーフレット

航空システム工学科を紹介するリーフレットです。