- 安藤?間

- 石川県庁

- 植木組

- 熊谷組

- 鴻池組

- 五洋建設

- 清水建設

学部?大学院

ACADEMICS

環境土木工学科

災害から人命を守り、

安心で豊かな生活をめざす

- キーワード

-

- 市民生活の安全?安心や「暮らしやすさ」を支えるインフラ

- 国土?地域と都市の計画?デザイン

- 地域の文化?環境の継承と構築

【令和6年能登半島地震の調査活動】

環境土木工学科では、地域および日本全体への社会貢献の一環として、令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被害調査を行っています。ここでは、調査の意義や被害事例、大学で学ぶ授業との関わりを紹介します。

1.被害事例と調査の意義

震度6の能登半島地震と奥能登豪雨の複合災害後の状況(2024年12月9日更新)

(関連する授業科目:防災工学Ⅰ?Ⅱ)

ダムの状況(2024年2月27日更新)

(関連する授業科目:土木施工学、防災工学Ⅱ、土質力学Ⅰ?Ⅱ、プロジェクトマネジメント[建設マネジメント]Ⅰ?Ⅱ)

津波による橋の被災状況(2024年2月27日更新)

(関連する授業科目:防災工学Ⅰ?Ⅱ、環境材料学、鉄筋コンクリート工学、水理学Ⅰ?Ⅱ、構造力学Ⅰ?Ⅱ)

奥能登の地震による橋?トンネル等の被災状況(2024年2月27日更新)

(関連する授業科目:土木施工学、防災工学Ⅱ、土質力学Ⅰ?Ⅱ、構造力学Ⅰ?Ⅱ、プロジェクトマネジメント[建設マネジメント]Ⅰ?Ⅱ)

電柱の被災状況(2024年2月27日更新)

(関連する授業科目:防災工学Ⅱ、鉄筋コンクリート工学、土質力学Ⅰ?Ⅱ、プロジェクトマネジメント[建設マネジメント]Ⅰ?Ⅱ)

道路被害の調査事例(2024年2月27日更新)

(関連する授業科目:交通工学)

橋梁の被害調査事例(2024年2月8日更新)

(関連する授業科目:構造設計演習、構造力学I?II、鉄筋コンクリート工学、建設マネジメントI?II)

トンネル被災状況(2024年1月30日)

(関連する科目:防災工学Ⅰ?Ⅱ、土木施工学、プロジェクトマネジメント[建設マネジメント]Ⅰ?Ⅱ)

港被災状況(港および沿岸隆起)(2024年1月30日)

(関連する科目:防災工学Ⅱ、水理学Ⅰ?Ⅱ、環境工学Ⅱ、プロジェクトマネジメント[建設マネジメント]Ⅰ?Ⅱ)

空間情報を利用した太陽光発電所の被害調査(2024年1月10日)

(関連する科目:空間情報工学、空間情報工学演習)

津波被害の調査事例(2024年1月7日)

(関連する科目:水理学I?II、環境工学II)

液状化被害の事例(2024年1月6日)

(関連する科目:土質力学Ⅰ?Ⅱ、防災工学Ⅱ、地盤工学演習、建設マネジメントI、II)

金沢市周辺の被災状況:金沢港臨港地区?内灘、中心部?金沢城周辺、郊外丘陵部(2024年1月6日)

(関連する科目:防災工学I?II)

地盤災害の調査事例(2024年1月5日)

(関連する科目:土質力学I?II、地盤工学、空間情報工学、測量学I?II)

2.復旧?復興に向けた地域の調査と意義

能登半島地震に関するレポート:復旧?復興の基盤としての能登の景観?文化(2024年2月7日)

(関連する科目:環境工学I、地域環境デザイン、測量学II、環境土木専門実験?演習B)

3.地震被害分析に役立つ情報へのリンク

学ぶ領域

- 土木設計?施工?メンテナンス

- 生活に必要なインフラ(道路、鉄道、港湾、橋、地下空間など)の計画?設計?施工と、メンテナンス?運営のための技術と仕組みを学ぶ。

- 防災と自然環境の活用

- 土(山地?地盤)と水(海?川)に関わる災害を防ぎ、豊かな自然を活用する技術を学ぶ。

- 地理空間情報

- 高度情報化社会における環境の構築と運営を支えるための情報システムとして、GNSS?地理情報システム?電子地図の利活用などに必要な技術を学ぶ。

専門科目一覧

【1年次】

工学大意(環境土木)/土木数理/測量学Ⅰ?Ⅱ/アカデミックドローイング/環境土木工学設計Ⅰ/アカデミックライティング/構造力学Ⅰ?Ⅱ

【2年次】

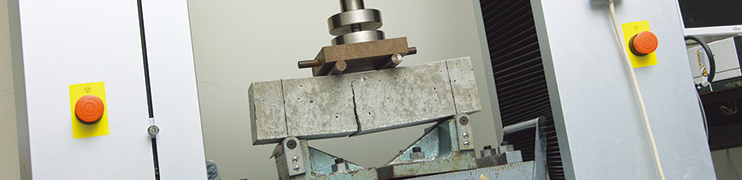

環境材料学/土質力学Ⅰ?Ⅱ/水理学Ⅰ?Ⅱ/測量実習?演習Ⅰ/環境土木工学設計Ⅱ/鉄筋コンクリート工学

【3年次】

交通工学/土木施工学/測量実習?演習Ⅱ/構造設計学/地盤工学/空間情報工学/環境工学Ⅰ?Ⅱ/防災工学Ⅰ?Ⅱ/建設マネジメントⅠ?Ⅱ/環境土木専門実験?演習A?B /地域環境デザイン/地盤工学演習/空間情報工学演習/構造設計演習

カリキュラム、シラバス、教育目標

研究室一覧

3年次後学期から研究室に所属し、1年間半、テーマに沿って研究活動に取り組みます。テーマ設定から調査?実験、論文の執筆、発表までを行います。

設計?維持管理?防災?環境

学科Q&A

-

カリキュラムを具体的に教えてください。

-

測量学、構造力学、土質力学、鉄筋コンクリート工学などのインフラ?ハード系の科目から、環境工学、防災工学、交通工学まで幅広い専門科目が用意されています。威廉希尔中文网站の他の学科と連携し、機械や電気などのセンサー関連や、IoTやAIを活用するための情報工学なども採り入れています。

-

学び方にどんな特徴がありますか。

-

金沢に大学があるメリットを生かした学びを重視しています。北陸は色々な地形に富んでいるので、土木工学の生きた教材が豊富にあります。現場見学や課外活動などで、こうした素材をうまく生かすように授業を組み立てています。金沢には魅力的な歴史?文化があり、その強みを生かしたまちづくりについても学べます。

-

土木工学に向いているのはどのような人でしょうか。

-

人や自然が好きな人であれば、男女を問わず土木を学ぶ素養があります。土木といっても現場で力仕事をするわけではなく、工事を監督するのが仕事です。そのため、最近では女性の活躍も目立ってきました。国内だけでなく海外でも活躍できることが土木の魅力のひとつです。また、東南アジア諸国など社会インフラの整備を進めている国々では、優れた技術力を持つ日本の技術者が高く評価されています。

-

就職先はどのようなところでしょうか。

-

将来が安定している公務員、給与の高い大手企業に就職しやすいのが環境土木工学科の魅力のひとつです。公務員の場合、国レベルなら国土交通省、自治体レベルなら県庁や市役所などです。ほかには鉄道会社や高速道路会社、総合建設会社などがあります。また、セメントなどの素材メーカーや建設コンサルタント業など、進路は幅広い業種に広がっています。

物語の始まりへ

180秒のヒューマンドキュメント「物語の始まりへ」はテレビで毎週放送中。学生たちの活躍が動画でご覧いただけます。

環境土木工学科の学生が登場する回

- File.1057 森田登成(コンクリート/BFRTP/ICC革新複合材料研究開発センター)

- File.1034 中島あおい(宇宙/月面での太陽光パネル設置/)

- File.1031 平沼晃(スマートフォンで構造物維持?管理/防災?減災プロジェクトSoRA)

- File.1028 浦上和也(プレストレストコンクリート/コーオプ教育プログラム/3Dプリンティング用コンクリート)

- File.994 伊藤大翔(宮里研究室/次世代コンクリート/FRPロッド/工大祭実行委員会/)

- File.984 寺尾静夏(田中研究室/コーオプ教育プログラム/インフラ構造物点検用光ファイバ)

- File.952 田中彩香(花岡研究室/ジオポリマーコンクリートに廃棄瓦を有効活用/女子バスケットボール部)

- File.936 青柳奏未(防災?減災プロジェクトSoRAリーダー/新入生に非常食の必要性提案)

- File.935 菅原典大(宮里研究室/鉄筋コンクリート構造物の複合劣化)

- File.908 関根未菜(宮里研究室/コーオプ教育プログラム参加/ステンレス鉄筋の腐食評価について)

学科紹介リーフレット

環境土木工学科を紹介するリーフレットです。

進路?資格

主な就職先 (学部卒業生、過去3年間の実績)

- 大成建設

- 竹中土木

- 東亜建設工業

- 東京発電

- 東洋建設

- 戸田建設

- 中日本高速道路

- 西日本旅客鉄道

- 西松建設

- NIPPO

- 日本道路

- 福田組

- 三井住友建設 他

主な就職先 (大学院修了生、過去3年間の実績)

- 朝日航洋

- 奥村組

- 熊谷組

- 国土交通省

- 大成建設

- 独立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構

- 日本工営

- 日本ヒューム 他

取得推奨資格

- 測量士補

- 土木技術検定(2級土木技術者)

- 施工管理技術検定(電気、土木、造園、管)

- 危険物取扱者 甲種、乙種

- 公害防止管理者

取得できる教育職員免許状

高等学校教諭一種免許状(工業)